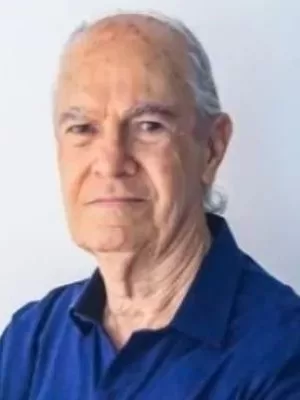

Foto de capa: Na presidência de uma das reuniões plenárias do Conselho Federal de Educação (CFE), Roberto Figueira Santos, futuro governador do Estado da Bahia; Celso Frauches, secretário-geral do Conselho e um auxiliar, professor Monteiro, 1972

“Deus poupou-me o sentimento do medo.”

(Juscelino Kubitschek)

Brasília sempre me fascinou. Quando foi instalada, em 1960, eu me entusiasmei. Pretendia ir para a nova Capital. Pouco antes da inauguração, visitei a cidade, em construção, antes de sua inauguração. O companheiro de viagem foi o meu amigo Geraldo (Arruda Figueredo). Nessa época, Brasília tinha somente os palácios dos três poderes, o Palácio Alvorada, residência oficial do presidente da República, e poucos outros prédios residenciais. E muita poeira avermelhada. Eu e o Geraldo visitamos todos esses palácios e tiramos várias fotos, que não consegui guardar.

Tentei, nessa época, ficar à disposição do Ministério da Educação ou da Câmara Federal, mas não consegui ser liberado pela Alerj.

Em 1970, dirigia o Centro de Treinamento da Alerj (Cetrelegis). Estava o país vivendo os alvores da reforma administrativa, do ministro Hélio Beltrão, uma mentalidade inovadora e criativa na administração pública federal durante o regime militar ou ditadura, como queiram.

Mediante convênio, obtive, no ministério do Planejamento, condições para ministrar, pelo Cetrelegis, com instrutores dessa Pasta, curso sobre a reforma administrativa. O curso foi ministrado para várias turmas, sempre pelos instrutores Gedalva e Francisco. Ficamos amigos. Eles trabalhavam no gabinete do secretário-geral do MEC, ainda no Rio de Janeiro, no Palácio da Cultura. Funcionava em Brasília somente o gabinete dos ministros.

Com a revolta manipulada por lideranças radicais de esquerda, o Rio de Janeiro foi palco de algumas ações mais radicais, como o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Exigência dos sequestradores: serem enviados para Cuba, então berço do comunismo nas Américas, financiada pela extinta União Soviética.

Nessa época, o Brasil era governado por uma Junta Militar. Esta determinou a transferência de todos os ministérios e das embaixadas para Brasília. Caso contrário, o governo não poderia garantir a segurança das autoridades e dos funcionários no Rio de Janeiro.

Conversando com esses dois amigos do MEC, que ministravam os cursos de reforma administrativa na Alerj, disse-lhes da vontade que tinha de trabalhar e residir em Brasília. Eles disseram que, naquele momento, talvez pudessem conseguir que o MEC me requisitasse à Alerj, para trabalhar na Secretaria-Geral, em Brasília, órgão encarregado de providenciar a mudança dos demais órgãos do MEC para Brasília. Pediram o meu currículo e providenciaram uma entrevista minha com o então secretário-geral do MEC, o coronel Pamplona, em seu gabinete no Palácio da Cultura. Era ministro da Educação o coronel Jarbas Passarinho, que tinha comandado a Aman, a Escola Militar de Agulhas Negras, em Itatiaia (RJ).

A entrevista foi curta e o coronel Pamplona, depois de analisar o meu currículo e fazer as perguntas que queria, me fez o convite para trabalhar em seu gabinete, em Brasília, para colaborar na transferência dos órgãos e na organização do MEC em Brasília. Acertamos o salário, a moradia funcional gratuita, o transporte gratuito, o horário de trabalho e alguns outros detalhes.

No final de maio de 1971, estava morando em Brasília. Inicialmente, ficamos – eu, a esposa, Lêla, as filhas, Leilany e Janina, e a empregada, Maria – hospedados no Hotel Planalto, por uns três meses, no Setor Hoteleiro Sul, próximo à Esplanada dos Ministérios. Depois fomos transferidos para um amplo apartamento no Setor Habitacional Norte (SHN), na quadra 7. Era um deserto. A Asa Norte, onde ficava essa quadra, tinha poucos prédios construídos. Um ano depois fomos transferidos para um apartamento amplo e confortável, recém-construído, no Setor Habitacional Sul (SHS), quadra 116.

Quando me apresentei ao Departamento de Pessoal do MEC, o diretor me fez uma pergunta: “Como devo chamar-lhe: Doutor Celso ou Professor Celso?”. Respondi: “Nenhum dos dois. Não sou doutor nem professor. Não tenho nenhum título de graduação”. Ele, com o sotaque gaúcho – era dos Pampas –, disse-me: “Mas aqui o senhor deverá ter um título”. Respondi: “Você escolhe”. A resposta foi curta e grossa: “Professor”. Mas, não sei por que, fiquei conhecido por “Doutor Celso”, talvez por causa do meu cargo na Alerj – especialista em Legislação. Cansei de explicar aos meus interlocutores que eu não era doutor e não tinha nenhum título acadêmico, mas não adiantava. Aí eu desisti e fiquei sendo o “Doutor Celso”.

Quanto eu era secretário-geral do Conselho Federal de Educação (CFE), fiz amizade com um dos meus colegas daquele colegiado, o Fagundes. Era minha secretária a Dra. Ana Rímoli, que fez doutorado nos EUA na área de surdos e mudos, quando tinha sido diretora, no Rio, do Instituto de Surdos e Mudos, tendo mais tarde sido transferida para o CFE. Era uma secretária excelente, dominava diversos idiomas, mas era rígida e autoritária. O Fagundes sempre que se dirigia a mim era “Doutor Celso” a toda hora. Eu disse a ele: “Você sabe que eu não sou doutor de coisa nenhuma. Deixe dessa frescura e me chame somente por Celso”. Dias depois ele entrou na minha sala, para despachos de rotina, e me falou: “Não tem jeito. Pedi à doutora Ana para falar com o Celso e ela me disse: ‘Celso, não. Dobre a língua: Doutor Celso’”!

O único título que tenho, que me autoriza a exercer funções administrativas, em qualquer nível, é o de Técnico de Administração, transformado, posteriormente, em Administrador, concedido pelo Conselho Federal de Administração, com amparo na Lei nº 4.769, de 1965, alterada pela Lei nº 7.321, de 1985, que regulamenta essa profissão. Esse título substitui o de bacharel em Administração, com os mesmos direitos e deveres, exceto para a área acadêmica.

E assim eu fui ser secretário-geral do CFE até julho de 1974, quando tive de retornar à Alerj, por causa da fusão dos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara.

No CFE, fiz boas amizades com alguns colegas e conselheiros, além de dirigentes de instituições de ensino superior públicas e particulares.

O CFE foi instalado num prédio do Setor de Autarquias Sul, ocupando um andar e meio. Como tinha havido incêndio em um dos andares do prédio, ele era conhecido como “queimadinho”. No mesmo prédio funcionava alguns órgãos da Polícia Federal e da Fundação Nacional do Índio.

O governo militar tinha proibido a admissão de funcionários, enquanto fazia um balanço da estrutura governamental e dos recursos orçamentários. Mas autorizou a contratação de empresas para a cessão de recursos humanos para compor os ministérios em vagas ocorridas com a recusa de milhares de funcionários para irem à nova Capital. Foi uma fase difícil para reorganizar os quadros administrativos do CFE.

Vieram para Brasília, todavia, pelo menos três funcionários de alta categoria, há muito atuando no CFE: o Prof. Neves, a Profª Maria de Lourdes e a Dra. Ana Rímoli. Esses três foram fundamentais para minha adaptação a essas novas funções e aos possíveis êxitos em minha gestão à frente da Secretaria-Geral do CFE. Dois outros, em funções auxiliares, também foram importantes.

O Neves foi o meu professor em legislação e normas da educação superior; a professora Maria de Lourdes na área da educação de 1º e 2º graus, hoje, educação básica; e a dra. Ana Rímoli no funcionamento da Câmara de Educação Superior e na tramitação dos processos de autorização e reconhecimento de instituições de educação superior (IES) e cursos superiores – graduação (bacharelado, licenciatura, e tecnologia) − e pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado).

Tenho muitas histórias e estórias para contar desse período no Ministério da Educação. Mas o espaço acabou. Quando puder, voltarei ao assunto.